【株価予測ツール作成①】株価は何で決まるのか

株取引は心理戦とよく言われます。

精神的な揺さぶりに耐えて、ルールを守って取引を継続することは意外と難しいです。

ルールを守っていれば、抑えられた損失や拡大できた利益があると思います。

ルールを破ってしまう例

- 急落で損切りルールを無視して狼狽売り

- 買いたい値段になったがもう少し落ちるだろうと考え、買い時を逃す

- 利確ポイントではないけど利益を伸ばすことができずチキン利確

このような機械損失をなくしたいというのが今回株価予測ツールを作成しようとするモチベーションです。

ルール通りにツールが意思決定してくれればルールを破ることはないですよね。

この記事では株価予測ツール作成の準備として株の取引をするときに考慮する要素を洗い出していきます!

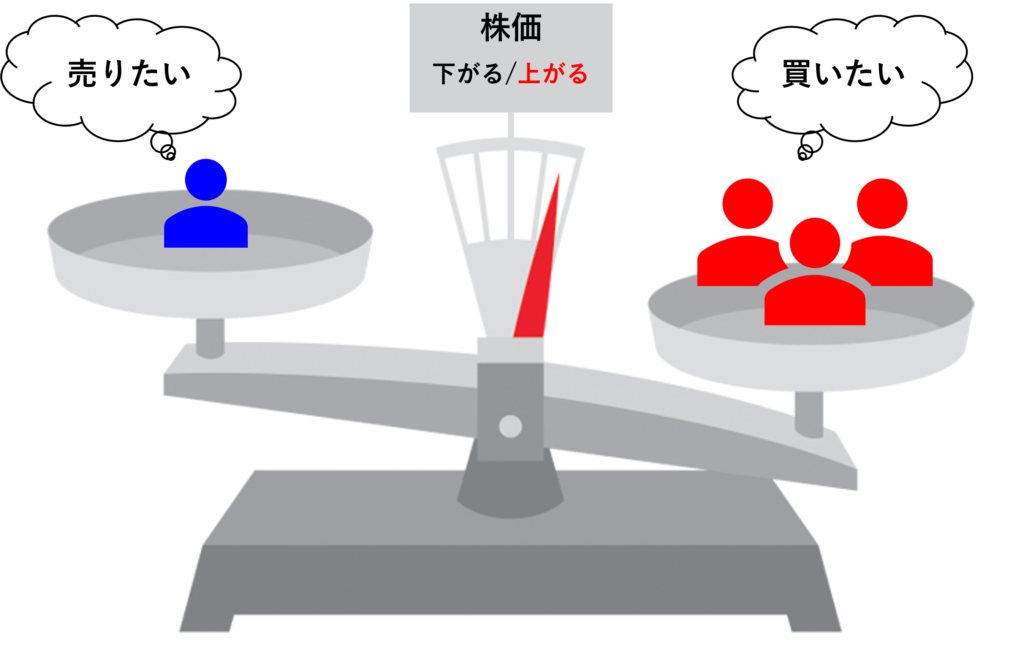

何が株価を決めるのか

結論、株価は需要と供給で決まります。

ものの値段と一緒です。

買いたい人が多ければ株価は上昇し、売りたい人が多ければ株価は下落します。

単純ですよね。

ではどのように買いたい人が多い、売りたい人が多いかを予測すればよいのでしょうか。

そのためにそもそも誰が市場に参加しているのかを考えます。

誰が市場に参加しているのか

市場には機関投資家や個人投資家、海外勢力や国内勢力など様々な主体や資本の参加者がいます。

実態がアルゴリズムの場合もあるでしょう。

しかしすべての主体が目標を持って市場に参加しています。

具体的には何年で何%といった利益目標です。

この利益目標から市場参加者を時間軸で短期運用と長期運用に分けることができます。

短期の参加者

- 1つの取引でポジションをとる期間が短い

- リスクをとった積極運用

- 回転数重視で損切りははやい

- 短期的な地合いや材料による値動きを狙う

- 売買によりキャピタルゲインを得る

長期の参加者

- 1つの取引でポジションをとる期間が長い

- リスクを抑えた安定運用

- 短期的な値動きは気にせず長期的な目標株価を意識する

- ガイダンスや将来性を意識する

- 配当などのインカムゲインを得る

このように長期運用と短期運用では立ち回りが変わるため、着目すべきポイントも変わります。

今回の取り組みではポジションをとるのは長くとも一週間を考えているので、短期運用の参加者ということになります。

短期運用の参加者が市場に参加するときに何をみているかを考えます。

何をみて売買しているのか

ここでは短期運用なのでチャートをみて売買します。

広く、短期運用はテクニカル、長期運用はファンダメンタルズといわれ、テクニカルとはチャートとそれに付随する指標です。

注意として超短期運用(数秒~数分)のスキャルピングとは分けております。すべて日足で考えて、板情報や歩み値は考慮しません。

みるべき指標を決めるうえで重要なのは、参加者がみている指標をみることです。

指標はあくまで参加者の動向を読むための数値でしかありません。そのため多くの人が見ていない指標は本質的ではないので最低限でよいでしょう。

判断材料になる指標

- チャート

- 出来高

- 信用残

- 指数

- 業績

- 配当利回り

- 機関の空売り状況

それぞれ説明します。

チャート

チャートとは株価の推移です。

直近で株価が上昇しているのか、下落しているのか。過熱感はないか。また、一定の範囲でレンジを形成しているのか。過去のチャートからある程度パターン化されており、市場参加者の心理を考えるために抑えるべきポイントです。

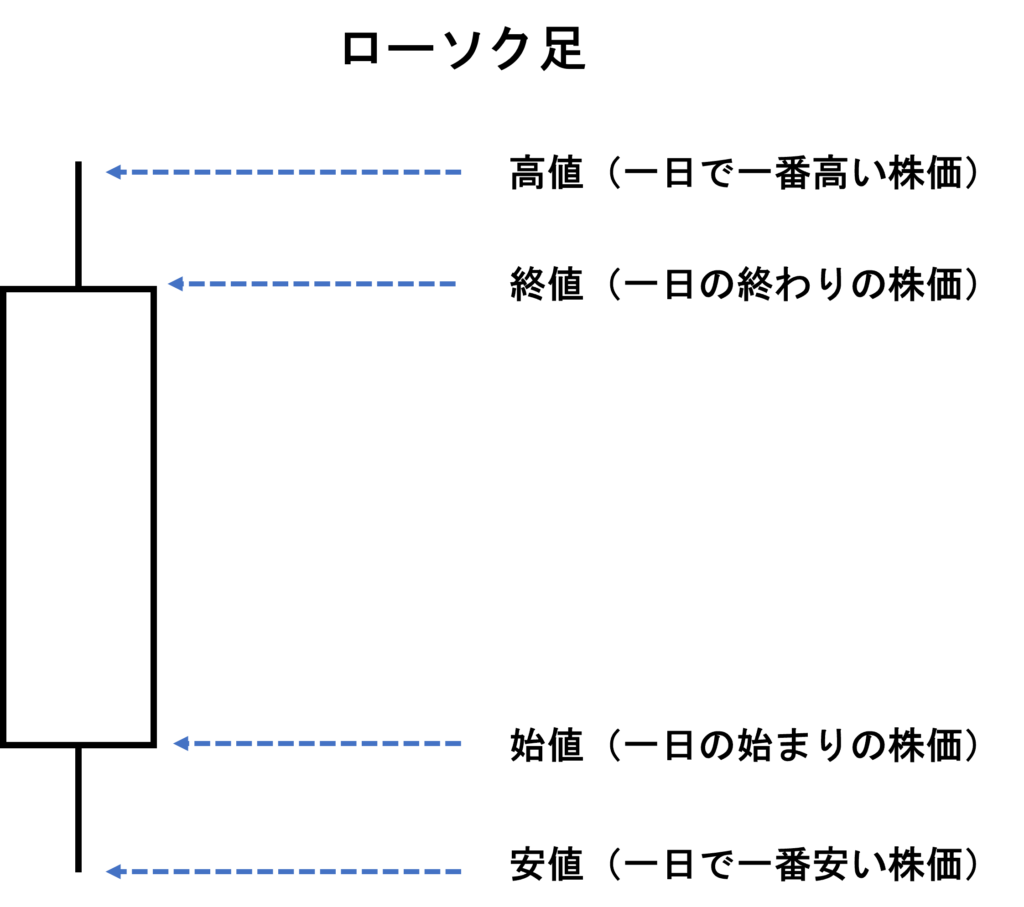

今回は一般的に広く利用されるローソク足と移動平均を利用します。

ローソク足は、高値、終値、始値、安値から成る箱ひげ図のようなグラフです。また、ローソク足には陽線と陰線があります。始値より終値が高ければ陽線、始値より終値が低ければ陰線です。

一日ごとにローソク足をプロットしたものが日足チャートです。

移動平均は過去数日間の株価の終値の平均をとった値をプロットした折れ線グラフです。一般的に短期・中期・長期の3つを利用します。

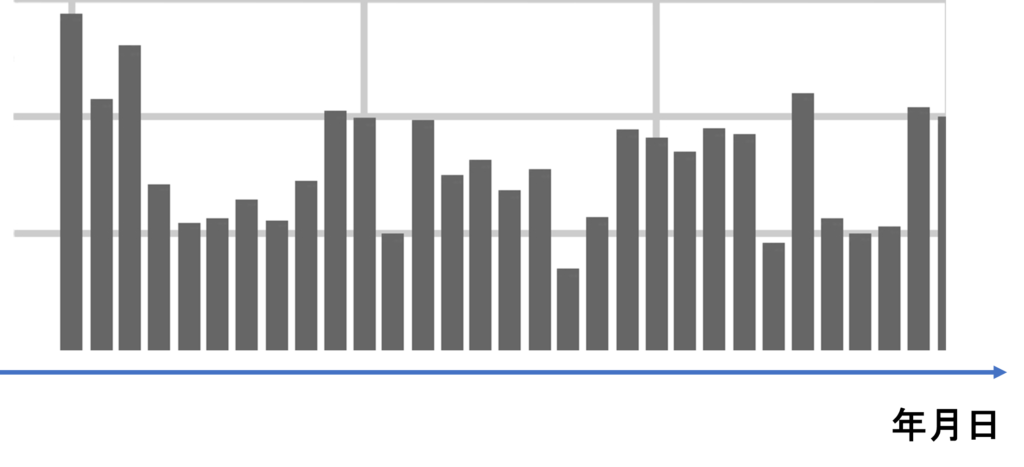

出来高

出来高とは一日あたりに取引された株の量。資金の流入・流出の判断に役立ちます。

信用残

信用取引による売買状況を表す数値。

信用取引とは自分のもっているお金以上の取引をするために証券会社からお金を借りて行う取引であり、期限までに返さなければなりません。制度信用制度の場合、この期限が6か月間です。

信用買い残が増加すると株価が上がると思っている人が多い、信用売り残が増加すると株価が下がると思っている人が多いと判断できます。

しかし、これらの残高は返さなければいけないので将来的には買い残は売り圧力に、売り残は買い圧力になるので注意が必要です。

指数

日経平均株価やダウ平均株価、ナスダック指数、VIX指数などの市場全体の状況を表す指数。

日経平均株価が下落している場合、地合いが悪いなどといいます。例えば、大規模災害や戦争などによって世の中がリスクオフムードになった場合、銘柄やタイミングによらず株価が下がることがあります。

株価の変化が地合いによるものなのか、銘柄の需要と供給に依るものなのか分離するためにも着目すべき指標です。

業績

企業業績。

直近の決算内容や事業の増収率、増益率。PERやPBRなど。

市場参加者のなかでも長期的な目線をもって投資している人は特に重視する指標です。

まとめ

本記事では株価予測ツールを作成するための準備として株取引をするときに着目する要素を洗い出しました。

今回上げた予測に用いる指標は今後予測ツールの精度を検証していく過程で追加・削除する可能性があります。

This article is really a pleasant one it assists

new web visitors, who are wishing for blogging.